被相続人の遺言で全く財産を遺してもらえなかったり、遺してはもらったのだけれど他の相続人に比べて割合や額が少ないといった場合、何か言えないでしょうか?

また、被相続人が生前贈与をしていて、亡くなった時点であまり遺産がなかったという場合、今ある遺産だけを法定相続分で分けるしかないのでしょうか?

民法では、「遺留分」という権利を定めています。

これは、遺言や生前贈与によって遺産の取り分が減らされてしまったとしても、「最低限これだけは相続できますよ」という権利です。遺留分の割合(遺留分率)は、被相続人の配属者や子、孫といった直系卑属については法定相続分の1/2、父母や祖父母といった直系尊属にについては法定相続分の1/3です。

兄弟姉妹には、遺留分はありません。

遺留分に基づいて実際に遺産を受け取るためには、多くの生前贈与を受けていたり、遺言で多くの財産をもらっている人に対して、 遺留分を請求しますと求めることが必要です(遺留分減殺請求)。

この請求は、生前贈与や遺言の内容を知った時から1年以内に行う必要があり、1年が経ってしまうと、もう請求はできなくなります。

法定相続分

| 相続人 | 法定相続分 |

|---|---|

| 配偶者 + 子 | 配偶者1/2、子(皆で)1/2 |

| 配偶者 + 父母 | 配偶者2/3、父母(皆で)1/3 |

| 兄弟姉妹 | 配偶者3/4、兄弟姉妹(皆で)1/4 |

遺留分

| 相続人 | 遺留分の割合 |

|---|---|

| 配偶者のみ | 配偶者(法定相続分の1/2)

子(法定相続分の1/2) 父母(法定相続分の1/3) |

| 配偶者 + 子 | |

| 配偶者 + 父母 | |

| 父母のみ | 被相続人の財産の1/3 |

| 兄弟姉妹 | なし |

・遺留分の具体例

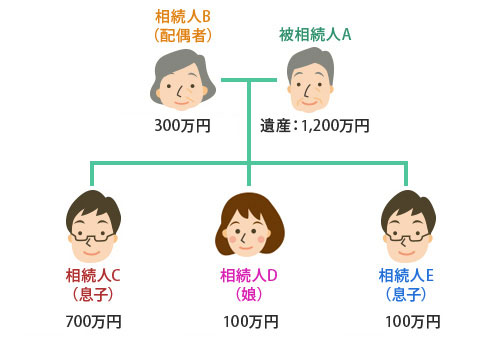

被相続人Aの遺産 ・・・ 1200万円

相続人はB(配偶者)・C(息子)・D(娘)・E(息子)

「子Cに全ての遺産を相続させる」との遺言があった場合

まず、法定相続分は・・・

配偶者が1/2なので、B(配偶者)が600万円

子3人は残り1/2を頭割りにするので、それぞれ1200万円の1/6=200万円

遺留分は、配偶者も子も法定相続分のさらに1/2なので

B(配偶者)が600万円の1/2=300万円

D(娘)とE(息子)は、それぞれ200万円の1/2=100万円

遺言によって全財産を相続することになったDですが、他の相続人から遺留分の請求を受けた場合は、

上記の金額をそれぞれに渡す必要があります。そのため、遺産の分け方はこうなります。

B(配偶者)・・・300万円(遺留分)

C(息子) ・・・700万円

D(娘) ・・・100万円(遺留分)

E(息子) ・・・100万円(遺留分)

|